障害・健康

私たちは、存在そのものが善であり、人間としての尊厳において平等であると考えています。

全ての構成員がその能力を最大限に生かせるように成長を続け、

また、適切な理解のもと相手の視点に立った行動を実践し、ともに共生社会を実現していくことを目指します。

お知らせ

- 2025.02.18 イベントレポート

- 株式会社ヘラルボニー様のダイバーセッション・プログラム導入について取材を受けました

- 2025.01.24 お知らせ

- 上智のダイバーシティに関する「意外と知らない」をQ&Aでご紹介!

- 2025.01.07 イベントレポート

- ダイバーシティ・ウィーク2024にてヘラルボニー協力企画を開催しました!

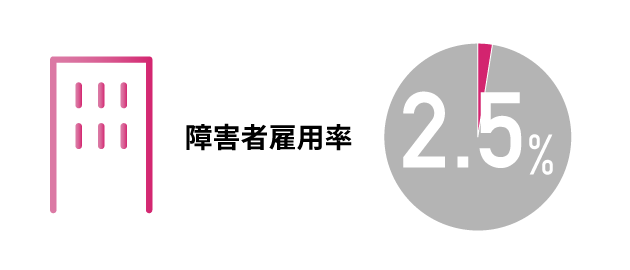

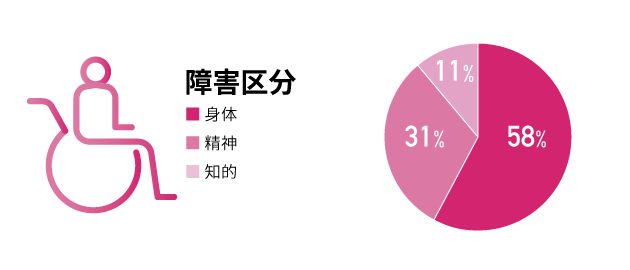

障害者雇用

※2024年7月1日時点

障害者雇用推進と福利厚生

障害者雇用推進と教職員の福利厚生を目的として、2024年7月に「ソフィアリフレッシュルーム」をオープンしました。リフレッシュルームは四谷キャンパス内にあり、国家資格を持つ全盲の施術者2名がマッサージを行っています。利用は予約制で、1回40分の全身マッサージを無料で受けられます。

室内には2台のベッドがあり、パーテーションとカーテンで仕切られています。暖色系の照明と落ち着いたBGMでリラックス効果を高めています。空気洗浄機を設置し、施術ごとにベッドの消毒も行うことで感染対策も万全です。なお、千代田区保健所への届出も行っております。

施術者は、「マッサージ中は、静かにリラックスしていただいても、施術者に話しかけていただいても、途中で寝てしまっても大丈夫です。お仕事の合間にお気軽にお越しいただきたいですね。」とコメントしています。

マッサージサービスは大変好評で予約が取りにくい状況が続いています。今後も誰もが健康で働きやすい職場づくりを目指してまいります。

障がい学生の修学支援に関する基本方針

本学の障がい学生修学支援の基本理念

上智大学は、イエズス会の教育精神“For Others, With Others”を継承する大学です。私たちは、存在そのものが善であり、人間としての尊厳において平等であると考えています。また、全ての学生がその能力を最大限に生かせるように成長を続け、他者のために役立つ人材となることを目指しています。

このような本学の理念に加えて、2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」に基づき、障がい学生に対する不当な差別的取り扱いを無くし、障がい学生が学習や研究を進めることができるよう、障がい学生と大学が話し合い、上智大学として可能な合理的配慮(reasonable accommodation)※を提供します。

また、全ての学生が障がいについて理解を深め、適切な理解のもと相手の視点に立った行動を実践し、ともに共生社会を実現していくことを目指します。

※合理的配慮(reasonable accommodation)とは

「障害者の権利に関する条約」第2条において「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」と定義されています。

本学の障がい学生支援においては、「授業や実験、実習等において、障がいを有する学生がその障がいにより修学上必要な環境や情報を得ることができない場合に、それらを保障する目的で大学が行う変更や調整、および評価に際して本人の学習の程度を適切に判断するために行う変更や調整」を意味します。

- 合理的配慮の決定においては、大学としての「教育の本質」を変更しないことが原則です。

- 合理的配慮は、あくまで障がいに対する「社会的障壁」を取り除くために大学が行う、修学上の環境や情報の調整であり、単位修得や卒業を保証するものではありません。

支援対象

上智大学に在籍する学生であって、障がいにより修学上必要な環境や情報を得ることに著しい制限がある者。

基本的に、授業や実習、試験や大学行事等で大学が支援の必要性を認め、かつ提供できる範囲とします。

支援を通して目指すもの

大学生活だけでなく卒業後の生活においても必要となる3つの力を重視し、障がいのある学生が、大学での支援を通じてこれらの力を伸ばしていくことを目標としています。

- 援助要請力:

- 困ったときに相談し、必要な支援を求めることができるようになる。

- 自己理解力:

- 自信を深め、納得できる生き方を探るために、自分の得意なことや不得意なことを知る。

- 工夫する力:

- 自分でできることを増やすために、視点を変えたり、情報を収集したりし、自分なりに工夫する。

在学生向けの手続きについての詳細はWeb Piloti「障がい学生支援について」をご覧ください。

※本学教職員向けには、『障がい学生の修学支援教職員の手引き』をソフィア掲示板に掲出しています。

バリアフリーに関する取り組み

意識面の取り組み

上智大学では、2022度より新入生約3,000名を対象に「ユニバーサルマナー検定3級eラーニング」を導入しています。学校法人として新入生全員を対象とする規模でのユニバーサルマナー検定の導入は、全国初の試みとして注目を集めました。

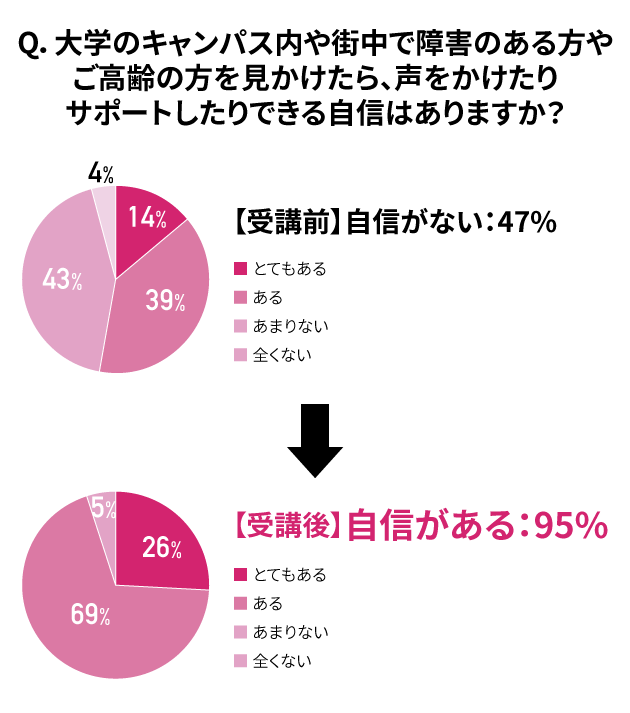

受講学生へのアンケートの結果、満足度は98%と高く、多くの学生が新しい学びや視点を得ることができたと回答しました。また、検定の受講前に実施した調査では、「障害のある方やご高齢の方を見かけたら、声をかけたりサポートしたりできる自信はない」と回答した学生が47%でしたが、受講後には「自信がある」と95%の学生が回答するなど、キャンパス内外の多様な方々と向き合うマインドを持つきっかけとなっています。

- 今まで障害者や高齢者への接し方があまりよくわからず少し避けていた部分があったが、検定の受講でどのようにサポートすべきか分かった。

- 街中やバイト先で助けを必要としている人を見かけたり、声をかけられたときには、今回学んだことをフルに活かしていきたいと感じた。

- 大学に入るにあたり、このような社会で必須とされるユニバーサルマナーを改めてきちんと学び直すことができ大変良かった。これからの生活で活かしていきたい。

- 大学のプログラムとして、全員が受けられたのはとても良かった。さらにユニバーサルマナーに興味を持つことができて、もっと勉強してみたいと思った。

- E-learningで自分のペースで受けられるものなので受けられてよかった。

ユニバーサルマナー検定を受講した学生や職員からの発案で、特に授業前後に混雑する2号館・11号館に「ゆずりあいエレベーター」が誕生。ドアのデザインはダイバーシティ・サステナビリティ推進室(旧サステナビリティ推進本部)の学生職員が作成しました。

情報面の取り組み

キャンパス整備計画を担当する職員と学生職員との協働により、キャンパス・サイン(案内板)の一新に取り組んでいます。従来のものは建物の建設に応じて随時追加されたことから統一感がないうえ、「光が反射して読めない」「サインが植栽に囲まれ車いすでは近づけない」といった問題点が多数ありました。こうした課題を包括的に解決するため、ユニバーサル・デザインを用いて全体図、エリアマップ、誘導サイン、フロアマップと階層別のサイン作成計画を立案。視認性や上智のスクールカラー(アイデンティティ)との調和、多言語対応などに配慮して誰にとっても見やすいサインづくりを進めています。

アクセシビリティマップ

障害の有無にかかわらず、四谷キャンパスを利用する多くの方に向けて、バリアフリー情報を掲載したアクセシビリティマップを提供しています。

環境面の取り組み

2023年に創立110周年を迎えた上智大学では、2019年9月から2024年3月まで3期にわたって外構整備工事を行いました。中長期計画『グランド・レイアウト』の重点計画として示された「グローバルキャンパスの創成」実現に向けて、多様性が尊重され、学生・教職員が障害を理由に修学・活動機会を逸することなく、心身健全に過ごせるキャンパスを目指すべく、バリアフリー整備を進めています。

バリアフリー法の改正、SDGs推進なども踏まえた対応の必要性

令和2年5月、「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正及び、建築物移動等円滑化基準の適合努力義務が各国公私立大学にも課せられることとなったことから、施設のバリアフリー化を一層加速していく必要性が高まっています。文部科学省は、令和2年12月に学校施設バリアフリー化推進指針を示し、誰もが安心して学び、育つことができる教育環境の構築を目指して、特に大規模改修時には、建築物移動等円滑化基準を参考に施設全体のバリアフリー化を進めるよう要請しています。また、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、互いを認め、支え合い、誰もが自身と誇りを持って社会に参画し、身体的特徴、性別、国籍の違い等に関わらず、人々がともに、物理的・心理的なバリアフリー化を進め安全・安心に生き生きと暮らしていくために、学びの基盤となる環境整備を力強く推進することが求められています。

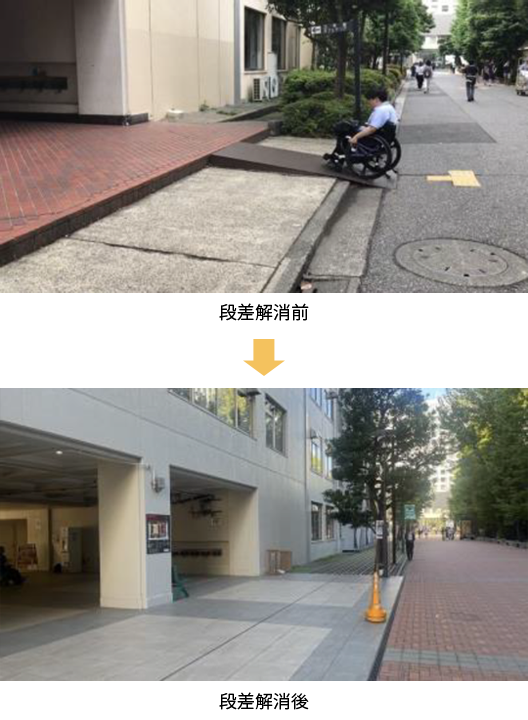

段差解消

キャンパスのメインストリートから各建物への出入り口までの経路の段差・傾斜を解消しました。また、学生の集いの場であるピロティ(8号館・9号館)へのアプローチもフラット化しました。

館内の整備も段階的に進めています

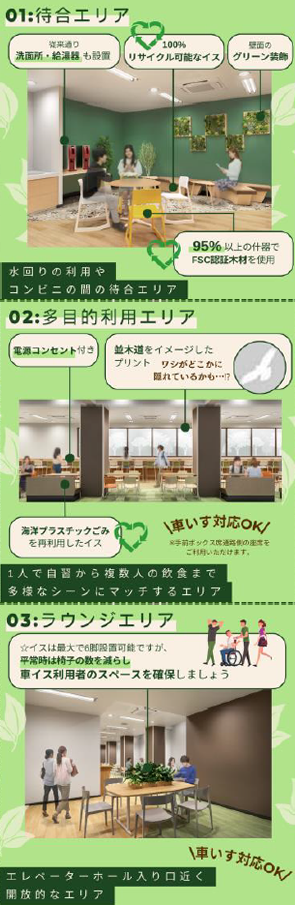

多くの学生・教職員が利用する学内コンビニ横のイートインスペースを改修しました。デスクやチェアの選択肢を増やしたり、通路幅を広くとる工夫を施しています。

在学生に向けて

大学生活における悩みや様々な問題について、「なんでも相談窓口」にて相談を受け付けています。

相談内容により、問題解決へ向けてのアドバイスや、学内外の適切な相談施設等のご紹介をします。

何かお困りの時や、どこで相談したらいいのか分からない時は、お気軽にお問い合わせください。

詳細はWeb Piloti「学生相談の総合案内」をご覧ください。